Acerca del origen de la lucha canaria podemos leer diferentes crónicas y relatos que describen situaciones en las que se exponen hechos acaecidos en distintas etapas y contextos de nuestra historia, que al mismo tiempo aclaran su procedencia y naturaleza. Narraciones que hacen referencia a la práctica de la lucha en la época prehispánica y que explican como una costumbre común de los aborígenes canarios. Esas citas nos dan a conocer que el motivo principal por el que aquellos luchaban era dirimir sus diferencias. Todos los textos confirman que practicaban la lucha en la era prehispánica y durante la conquista, pero los canarios continuaron haciéndolo después de la ocupación de las islas.

Uno de esos trabajos más relevantes, que ratifica el principio de esta práctica ancestral en el tiempo primigenio, lo podemos encontrar en un artículo de Cultura Indígena de Canarias, en el que se recoge que fray Alonso de Espinosa (1594) decía que la cueva de Achbinico, situada en Candelaria, era lugar de peregrinación entre los guanches de Tenerife para venerar a Chaxiraxi (nombre originario de la Virgen de Candelaria) y proceder a la celebración de la fiesta guanche durante la luna de agosto, denominada Beñesmén o Beñesmer.

Como también se explica en esa y en otras publicaciones, el Beñesmén o Beñesmer era la fiesta anual de recoger la cosecha, considerada como el año nuevo guanche y que se celebraba en los lugares de reunión, denominados tagorores. La comunidad agradecía los regalos de la divinidad y festejaba el esfuerzo de todo un año. Durante nueve días tenían lugar banquetes en los que se comían alimentos aportados por el mencey, había casamientos, bailaban, cantaban y hacían concursos de habilidad y fuerza. También se celebraban asambleas para repartir las tierras, zonas de labranza, ganado, pastoreo y pesca para el año siguiente.

Esa festividad era tan importante que las hostilidades quedaban suspendidas, si es que las había. La tregua era tan fielmente guardada que cualquier persona perteneciente a distinto territorio, y aunque estuviesen en guerra, podía acceder a otras tierras con la certeza de que sería religiosamente respetada. En aquellos días quedaban hermanados, y abolidas las fronteras.

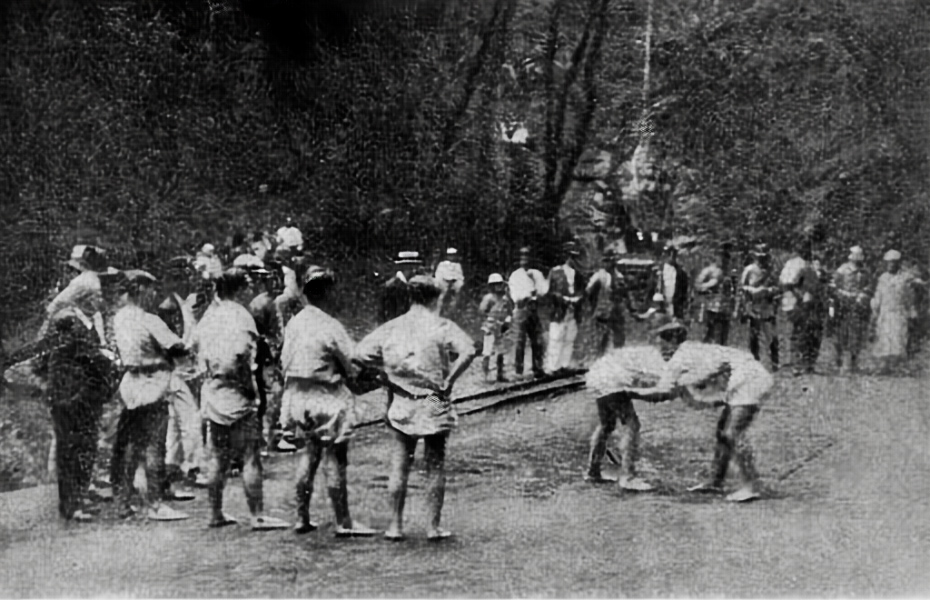

Juan Bethencourt Alfonso describió en Historia del Pueblo Guanche los deportes en los que se competía durante la celebración de las fiestas del Beñesmén. El historiador asemejó estas competiciones a las olimpiadas de los antiguos helenos: «Como verán, de algunos de estos Juegos del Beñesmer provienen ciertos deportes tradicionales de las islas Canarias, como la lucha cuerpo a cuerpo, que fue el deporte favorito del pueblo guanche y también utilizado para establecer jerarquías […]. El garrote era esgrimido por los oriundos con tanta maestría que se realizaban duelos como manera de prepararse para la guerra». Esta antigua lucha bipersonal sería el antecedente de la actual lucha canaria, y de la costumbre del garrote pervive hoy el juego del palo canario.

También apuntó Bethencourt Alfonso que «en las competiciones de lanzamiento de la bimba [piedra] el ganador era el que en igualdad de condiciones hacía más blancos y a mayor distancia». Y añadió: «Y las competiciones de saltos, ya fueran de frente, hacia atrás, de costado, de altura, de profundidad, en superficies planas, a través de barranquillos, ya tomando carrera o bien a pie firme, unas veces escoteros y otras veces con lanza; las carreras desde el mar hasta las cumbres; o la trepa, que consistía en subirse a las copas de los árboles ayudándose solo de las manos y los pies; o especialmente trepaban por riscos pavorosos. Y el levantamiento de piedras, midiendo sus fuerzas al tratar de levantar grandes cantos esféricos difíciles de agarrar y de mucho peso». Conviene refrescar que de esta práctica proviene el actual levantamiento y pulseo de piedra.

Está claro que, con estos antecedentes, se puede afirmar que el comienzo de la lucha, precedente de la actual lucha canaria, nos viene de los primeros pobladores de Canarias: los aborígenes canarios. O, como también se denominaron, los guanches.