Después de exhaustivos estudios sobre el devenir de la lucha canaria, se ha llegado a la conclusión y al convencimiento compartido de que esta ocupó un lugar importante en nuestro pasado. Tal argumentación está basada en los distintos documentos oficiales rescatados que adquirieron carácter histórico por su antigüedad y contenido, además de aquellas publicaciones que podemos encontrar de las diferentes épocas refiriéndose a nuestra historia, tradiciones, usos y costumbres, en las que se incluía, como no podía ser de otra manera, a nuestro deporte por excelencia.

Es evidente que para investigar esas raíces tenemos que adentrarnos en los orígenes de los pueblos, siendo así que en la lucha canaria, a diferencia de la gran mayoría de los deportes, los inicios coinciden con los de la propia aventura de la población isleña. Ambos, comunidad y deporte, están estrechamente vinculados desde sus comienzos, lo que debería contribuir de manera categórica a que el deporte vernáculo ocupe siempre un lugar privilegiado en nuestras prioridades y que tenga el reconocimiento que se merece.

Hay que sentar las bases y tener la convicción, ante las evidencias, de que la lucha canaria tuvo que haber pasado varias etapas; seis en concreto, claramente definidas y bien diferenciadas. Para clasificar cada una de ellas debemos comenzar, indudablemente, por nuestros antepasados: los primeros pobladores de estas islas; el pueblo aborigen, también conocidos de manera minoritaria como indígenas canarios, término que se aplica genéricamente al diverso asentamiento bereber que habitaba Canarias antes de la conquista castellana (1402-1496). También se les menciona de manera mayoritaria como guanches, pese a que esta denominación se refería inicialmente solo a los aborígenes de etnia bereber de la isla de Tenerife.

Etapa aborigen

Se documenta, principalmente, en las narraciones de los grandes escritores, historiadores y poetas canarios de la época, quienes en sus publicaciones sobre la propia historia de Canarias relatan episodios puntuales en los que se describen enfrentamientos entre primitivos canarios y su peculiar forma de luchar. Referencias históricas que se sitúan antes, durante y después de la conquista de Canarias. Estas alusiones están recogidas en publicaciones como la de Alvar García de Santa María, que en el año 1420 detalló que «dos canarios de la isla de Gran Canaria, que eran cristianos y uno era gran luchador, Maguer, que era de cuarenta años, no había en la Corte quien luchase con él». O la de Antonio Cedeño (año 1478) en su libro Crónica de la conquista de Gran Canaria, con el relato del noble Bentaguaire, que esperó el paso de Doramas para «cogerle entre las piernas y alzándolo con todas sus fuerzas dio con él en tierra». La de Pedro Gómez Escudero en Historia de la conquista de la Gran Canaria refiriéndose a Adargoma, al que consideraba un gran luchador; y relata que en Tunte se celebró un gran desafío entre el luchador Caitafá y Guanhaben que duró casi dos horas forcejeando uno contra otro.

La de fray Alonso de Espinosa en su libro Historia de Nuestra Señora de Candelaria (año 1594), donde narra que la lucha era una práctica común entre los aborígenes canarios. La de fray Juan de Abreu y Galindo en su obra Historia de la conquista de las siete islas Canarias (1632), en la que hace mención a que los guanches luchaban para dirimir sus diferencias por los ganados, pastos… La de José Viera y Clavijo en Historia de las islas Canarias (1776), describiendo que en 1527 se organizaron festejos en la ciudad de La Laguna con motivo del nacimiento del príncipe heredero Felipe II y que se realizó una luchada con premio para el ganador.

Aunque, seguramente, tres de los documentos más importantes de esa época son Antigüedades de las islas afortunadas de la Gran Canaria (1604, poema), Conquista de Tenerife y Aparecimiento de la imagen de Candelaria (1637), del poeta lagunero Antonio de Viana (Antonio Hernández de Viana), con un valioso contenido histórico sobre los hechos de los guanches y la conquista. En su canto IV y a lo largo de los sesenta y cuatro versos del poema que se recoge en la Historia de las islas afortunadas detalla una agarrada de aquella antigua lucha canaria que tiene gran similitud con la actual.

Existen muchas más citas, como la del italiano Leonardo Torriani, invitado a la Corte del rey Felipe II en calidad de ingeniero militar que, en 1588, dejó patente en su obra Descripción e Historia del Reino de las islas Canarias cómo era la lucha de los aborígenes en la isla de Gran Canaria. O la de Agustín Millares en su libro Historia General de las islas Canarias, escrito entre 1881 y 1885.

Por último, repasamos referencias recogidas en la Enciclopedia Guanche acerca de la celebración del Beñesmén, también denominado Beñesmer o Weñesmed. Era la fiesta de la cosecha y el día central del año. En él, los guanches ordenaban los asuntos materiales y festejaban tradiciones culturales y espirituales. En el orden material, se repartían las tierras y zonas de labranza, pastoreo y pesca, así como ganado y enjambres. En la parte espiritual, eran días en los que los guanches agradecían y pedían a sus divinidades con el ritual de la rotura del gánigo (recipiente de arcilla), con leche y miel, para dar las gracias por estos regalos de la tierra y festejar el esfuerzo de todo un año. En el Beñesmén se celebraban banquetes públicos, concursos de habilidad y fuerza, cantos, danzas y otros regocijos; en estos concursos tenían lugar lo que hoy podríamos definir como las olimpiadas guanches, en las que se trataba de manera prioritaria de demostrar las habilidades y fuerzas de los contendientes. Consistía en participar en varias modalidades deportivas: la lucha del garrote, el salto del risco, el lanzamiento de piedra y las luchas.

Etapa subsistencia

Comprende desde que concluyó la conquista de Canarias (1496) hasta finales del siglo XVIII. Un largo periodo de tiempo en el que nuestro deporte subsistió al intento de los conquistadores de acabar con los usos, tradiciones y costumbres de todo pueblo conquistado. Según recoge el historiador José Miguel Hernández López:

Son múltiples las referencias de los cronistas e historiadores a la lucha practicada por los aborígenes. Sin embargo, la evolución posterior nos es prácticamente desconocida y las referencias a la lucha son casi inexistentes hasta comienzos el siglo XIX. Solo noticias sueltas aportadas por viajeros y los datos que nos suministran algunos estudiosos nos permiten conocer mínimamente este amplio periodo. No obstante, se puede afirmar que la lucha canaria se mantuvo vigente concluida la conquista de las islas.

Entre las referencias que podemos encontrar destaca la noticia de la celebración de luchas en La Laguna (Tenerife), en 1527, con motivo de las fiestas que se hicieron al nacimiento de Felipe ll. Este dato lo aporta Viera y Clavijo en su obra Noticias de la Historia General de las islas Canarias. En relación con estas luchas, Viera y Clavijo nos da una referencia de gran interés: el sistema de lucha: «Habrá luchas, y el luchador que venciere a tres, dando a cada uno dos idas sin recibir ninguna, ganará dos varas de la misma seda». Un apunte gráfico de la práctica de la lucha lo encontramos en la capilla del Señor de la Piedra Fría, perteneciente a la iglesia de San Francisco, de Santa Cruz de La Palma, donde se localiza un interesantísimo motivo de lucha representado por una pareja de luchadores. En 1764 se editaba en Londres la obra de George Glas Descripción de las islas Canarias, incluida la historia moderna de sus habitantes y una relación de sus usos y costumbres; en el capítulo dedicado a las diversiones de los habitantes de estas islas, señala [Glas] que «además de cantar, tocar la guitarra y bailar consiste en luchar». Otro ejemplo importante, en este caso no documental y prueba de la pervivencia de la lucha en Canarias, son las figuritas (115 mm de alto) de terracota policromada de finales del siglo XVIII que representan una pareja de luchadores en posición de agarre. Esta cerámica de dos bregadores forma parte de una colección privada de figuras de nacimientos. La colección, formada por piezas hechas en Gran Canaria, se compone de tres hombres y siete mujeres, además de la pieza a la que nos hemos referido de dos hombres en posición de agarre de lucha canaria.

No podemos olvidar la referencia que hace José de Viera y Clavijo a la lucha en el Librito de la doctrina rural. A pesar de ser una obra menor, su importancia radica en que en esta ocasión Viera y Clavijo no escribe de la lucha en relación con estudios anteriores, como en sus Noticias de la Historia General de las islas Canarias (1772-1773), sino que, por el contrario, en su Librito de la doctrina rural sus observaciones sobre la lucha son fruto de las vivencias personales, lo cual resulta la confirmación de que la lucha debía ser una práctica habitual entre los campesinos en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. De este periodo completísimo, desde la culminación de la conquista de Canarias hasta finales del siglo XVIII, solo podemos concluir, en coherencia con todo lo señalado, que la lucha seguía practicándose en las islas.

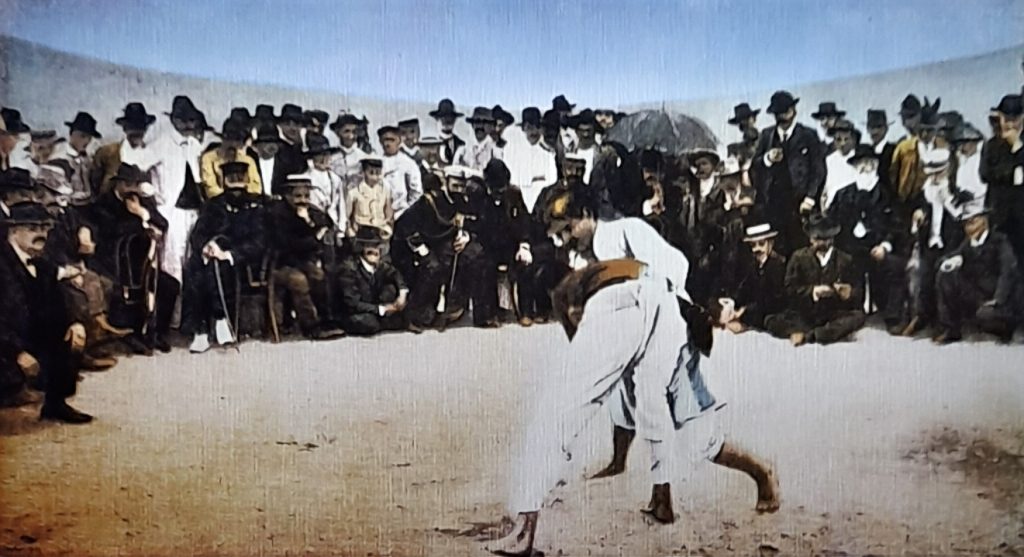

Etapa folclórica

Abarca desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Es denominada así (folclórica) porque la lucha canaria, durante muchos años, estuvo relacionada directamente con los actos populares y festivos de los pueblos, por lo que se consideraba una muestra fija de la idiosincrasia, cultura, historia y costumbres de los canarios. Ya en el siglo XIX estaba muy arraigada entre la población, y se celebraban grandes luchas multitudinarias entre los pueblos, comarcas, bandos o partidos a pesar de que la clase alta y la burguesía las despreciaban, hasta el punto de impedir en ocasiones que se disputaran por considerarlas vulgares. Pero las luchas se mantenían con motivo de las fiestas populares o acontecimientos relevantes. El ejemplo más conocido que tenemos en la isla de Tenerife es la referencia que hace el historiador Emilio Rivero Rodríguez a la Lucha de la Media Montaña, que se celebró los días 24, 25 y 26 de junio de 1834 en el municipio de Candelaria entre los bandos norte y sur de Tenerife. En esa luchada intervinieron 430 luchadores divididos en dos conjuntos. Héroes de aquella jornada fueron Pancho Melián, Manuel Dionisio, Manuel Llanos, el Pejeverde; Juan Pablo, eI Ovejero; el Correísta; Cartaya y Cruz, todos fornidos atletas que a la fuerza de sus brazos unían siempre un amor propio extraordinario.

Otra mención interesante para entender la importancia de la lucha canaria en las fiestas y en los grandes acontecimientos locales eran los enfrentamientos continuos contra las costumbres importadas, que llegaron a rivalizar con nuestro deporte vernáculo, como fue el caso de las corridas de toros. En una crónica publicada en Madrid en agosto de 1897 y reproducida en el periódico Diario de Tenerife el 14 de septiembre del mismo año, firmada bajo el seudónimo Juan de Anaga, se recoge lo siguiente:

Entre los gratísimos recuerdos de nuestra tierra ocupa preferente lugar el de las animadas y peculiares fiestas conocidas con el nombre de luchas, que se celebraban periódicamente en ciudades y aldeas; o bien en demostración de público regocijo por algún venturoso acontecimiento, o el día del patrono del pueblo. Aquella liza en la que el espectador demostraba su entusiasmo de manera digna y mesurada sin que jamás llegara a ofenderse al amor propio del vencido; aquellos atléticos muchachos que salían al terrero orgullosos de su fama justamente adquirida por su habilidad; aquellos bandos que discutían con la vehemencia propia de nuestro carácter, pero siempre contenidos en los límites de la cortesía impuesta por las leyes del varonil espectáculo; las cualidades en los luchadores de uno y otro partido, los del norte en contra de los del sur, los de la montaña en contra de los del llano; aquellos comentarios que duraban días y semanas, allá en la era, a la sombra de la retama, o en los días festivos, a la salida de la misa, y a la caída de la tarde, bajo la verde higuera de sabroso fruto más dulce que la miel de la caña, a la vera de la blanca casita, entre los requiebros a las mozas frescotas y coloradas como las amapolas, que tomaban parte muy principal en la discusión alentando a los tumbados para la revancha. Todo eso constituía un cuadro tradicional, genuinamente canario, originado de los días dichosos en que el pueblo guanche, arrogante y viril, se solazaba en la loma del agreste valle teniendo por docel la azulada bóveda del purísimo cielo de Tenerife, por tribunas las enormes piedras con que defendieron su independencia y por espectadores, los pastores de toda la comarca dando a los aires en señal de alegría los sonidos de sus rústicas flautas; y presidiendo el noble juego, los menceyes y los venerables ancianos que prefirieron despeñarse desde las imponentes alturas de los riscos de la abrupta isla a sufrir el yugo de sus enemigos. No nos explicamos cómo, siendo canarios los organizadores de los festejos últimamente celebrados en Santa Cruz de Tenerife, fue relegado a lamentable olvido el espectáculo verdaderamente provincial.

Las luchas fueron en todos tiempos un estímulo para los ejercicios físicos; luchadores fueron sin duda aquellos valerosos campesinos que empuñaron las armas y los palos en el pasado siglo para defender su patria amenazada, y luchadores serán –si la fiesta popular se fomentase por las clases directoras– los que en el porvenir protegerán sus hogares de los desmanes de los extraños peleando en los desfiladeros de las alturas con el potente empuje de sus nervudos brazos. Pero será que la presente generación ha perdido el gusto por la fiesta canaria. Será que, obedeciendo a esta funesta ley que nos arrastra al enervamiento moral y físico, va desapareciendo aquella raza vigorosa de luchadores.

O será –¡triste es decirlo!– que ha prevalecido la afición a las sangrientas corridas de toros. No lo creemos, nos cuesta trabajo siquiera suponer que un pueblo como el de Tenerife, de superior cultura al de otras provincias, en el que la mujer cristiana tanta influencia ejerce en el hogar, haya preferido a su antigua diversión la mal llamada fiesta nacional, de la que, pese a mi querido amigo el brillante escritor Luis Carmena, abominan no pocos españoles.

Deseamos, por respeto a la tradición, que vuelvan las luchas a ocupar lugar predilecto en nuestros regocijos, y que las corridas de toros tan impremeditadamente introducidas en Tenerife no consigan despertar la afición de nuestros paisanos, cuyas morigeradas costumbres se avienen mal con tales escenas. Pero si así fuera, si por desgracia arraigasen, entonces pronto se notarán sus consecuencias perniciosas; la estadística criminal aumentará considerablemente, la rufianesca navaja dirimirá las contiendas del repugnante flamenquismo, plaga social debida a la influencia letal del toreo, y se enriquecerán las nuevas palabrotas en el ya largo vocabulario de nuestros deshonestos improperios.

Etapa mercantil

Comprendida desde el año 1860 hasta 1943 y en la que influyentes empresarios convirtieron lo que era un espectáculo meramente deportivo y de exhibición, como parte de las tradiciones, historia, costumbres y cultura de nuestro pueblo, en un negocio en el que preponderaba la cuestión económica. Escogido del periódico Aire Libre del 6 de septiembre de 1943, en la página 3: «Vinieron nuevos tiempos, poco a poco las importaciones deportivas la fueron desplazando de los terreros, estos fueron desapareciendo de la vista del público, llegaron las apuestas y se establecieron las bolsas como premio a los vencedores, los luchadores aprendieron a hacer números y fueron remunerados, atravesando una época en la que la lucha canaria, como los demás deportes, fue mercantilizada y en la transacción comercial ha venido a perder una de sus más nobles virtudes: el amor propio».

Y de esta manera aparece la figura del promotor, encargado de concertar, organizar y celebrar encuentros de lucha canaria entre bandos o partidos, asociaciones o los distintos equipos, con el atractivo principal de los desafíos entre los luchadores más populares de cada momento. Empresarios y promotores popes de la época como Ramón Méndez Díaz, Martín Hernández, Emilio Rivero Rodríguez, Víctor Núñez, las empresas Sport Canario y el Campo España o la Sociedad Tinguaro. Al respecto, lo siguiente es parte de lo que Emilio Rivero escribió el 12 de agosto de 1946 en una crónica del mismo semanario Aire Libre con el antetítulo Episodios de la lucha canaria:

Luchadores a los que la afición bautizó con el nombre de peseteros porque solo salían a luchar con el propósito de ganarse la peseta para pasar el camino alegres y contentos. Las luchadas en la época eran organizadas por empresarios que pagaban un tostón (una peseta y veinticinco céntimos) al luchador que tumbaba y una peseta al que caía, cobrándose a los espectadores por una localidad con asiento una peseta y media. Quién llegaría a sospechar por aquella época que a mediados de los años cuarenta, por un desafío a cinco luchas, llegara a cobrar un luchador 3000 pesetas, como han cobrado algunos, y que por participar en una lucha corrida se hayan embolsado la cantidad de 300 pesetas.

Las luchadas se celebraban en la capital [Santa Cruz de Tenerife], por entonces en el patio del exconvento de San Francisco, donde se halla construido hoy el Palacio de Justicia, en el que se instalaron gradas de madera poniéndose, además, sillas de ruedo para comodidad de los espectadores. Luchas a las que asistían lo más granadito de la población que, sin ridículos escrúpulos ni vacuas vanidades, se codeaba con el estado llano, con el que discutían una lucha revuelta o una acometida fuera de tiempo con la mayor naturalidad.

En aquel tiempo aparecieron las primeras normas escritas que conocemos hasta el momento y que datan de mediado el siglo XIX, en las que se establecieron las reglas básicas que deben regir una luchada. Era común por entonces que las normas para los encuentros se acordaran entre los comisionados o representantes de cada bando o partido. Condiciones que se fueron conformando con el paso del tiempo, sobre todo a medida que se producía un mayor movimiento de luchadores entre las islas, pues era común que fueran de una a otra a luchar, lo que en algunos casos ocasionaba que no se pusieran de acuerdo con las formas de agarre o sobre la ropa de brega. De tal manera que, según aumentaba el número de luchadas en recintos cerrados, circos, casinos o teatros en los que se pagaba una entrada, más se demandaba una normativa o reglamentación

En Tenerife se crearon las primeras asociaciones y sociedades, en cuyas secciones deportivas se incluía a los equipos de lucha canaria con registro en el Gobierno Civil. Estas sociedades, creadas al amparo de asociaciones artístico-deportivas, casinos y gimnasios, entre otros, y que comprendían varias modalidades deportivas además de la propia lucha canaria, como el fútbol, boxeo, atletismo, gimnasia…, fueron la antesala de lo que hoy se conoce como clubes de lucha y que aparecen, como detallamos un poco más adelante, antes del año 1943.

Algunas de aquellas asociaciones confirmadas en esta isla fueron Fomento de Luchas Canarias (Santa Cruz de Tenerife, 1916), Asociación de Luchadores Laguneros (San Cristóbal de La Laguna, 1916), Asociación Rival Sporting Club (Santa Cruz de Tenerife, 1917), Asociación Izaña-Orotava (La Orotava, 1917), Asociación Deportiva Tinguaro (Santa Cruz de Tenerife, 1917), Centro de Luchadores de Santa Cruz de Tenerife (1918), Unión de Luchadores de La Orotava (1918), Asociación Nakens, de la Sociedad Fomento y Recreo La Prosperidad (Santa Cruz de Tenerife, 1924), Asociación Luchador (Santa Cruz de Tenerife, 1926), Juventud Añaza (Santa Cruz de Tenerife, 1928) y Gimnasio de Luchas Canarias (Santa Cruz de Tenerife, 1934).

A las tradicionales luchadas entre los partidos o bandos, como los de Santa Cruz, La Laguna, Las Canteras, Tegueste, Tejina, Valle de Guerra, La Esperanza, Tacoronte, El Sobradillo, Geneto, comarca de Acentejo, Igueste de Candelaria, Arafo, El Escobonal, Güímar, Granadilla o Fasnia, los habituales enfrentamientos norte-sur de cada isla y las apariciones de las referidas sociedades o asociaciones, hay que añadir de manera especial los desafíos entre los luchadores más destacados de ese tiempo: Domingo Mederos, Pollo de Gáldar; Pedro Rodríguez, Pollo de Las Canteras; Juan Martín, Primera; Venancio Guerra; Luis Pagés; Justo Mesa; Vicente Saavedra, Pollo de Güímar; José Suárez, el Pelota; Ignacio Tacoronte, Calero; Cristóbal Ramos; Julián Mesa; José Florido; Ramón Méndez; Juan Castro, de Telde; Vicente Cabrera, de Fuerteventura; Silvestre Angulo; Francisco Marrero, Camurria; Manuel Marrero, Pollo de Buen Lugar; Víctor Rodríguez; y el mismísimo José Rodríguez Franco, Faro de Maspalomas. Hasta que llegaron los campeonatos individuales absolutos, uno de los galardones más codiciados por los luchadores de entonces y que incluso primaban en interés por encima de los propios enfrentamientos entre bandos o selecciones.

Fueron tantos los encuentros que se celebraban que se consideró imprescindible una regulación seria, por lo que surgió la creación de un organismo desde el que se coordinara la evolución de la lucha canaria. Ya se recogía en la prensa de ese tiempo, concretamente en el periódico La Provincia del 8 de mayo de 1936, la necesidad de crear una federación de ámbito regional para la salvación de este deporte. El artículo en cuestión lo desarrollaba de la siguiente manera:

El aspecto que presenta el más genuino de los deportes isleños es desolador. Poco a poco, la lucha canaria, que en su día constituyó la máxima atracción en el archipiélago, va a menos de forma vertiginosa. Día tras día se percibe de manera acentuada la extinción de esta actividad deportiva. Los horizontes se estrechan cada vez más y apenas queda el resquicio por donde pueda salir la esperanza. Igual que toda la afición, nosotros sentimos el estado de abandono en el que se halla colocada esta rama del sport. Y no será de extrañar que algún día, cuando recursos, luchadores y afición, la poca que aún existe, se hayan esfumado, todos a una, entre lamentos y exclamaciones señalaremos la pérdida de uno de los deportes más completos que existen en el mundo; el segundo, después de la natación.

La lucha canaria, que por apatía y desgana no se ha extendido por el globo terráqueo introduciéndose en juegos internacionales y olímpicos por el poco afán que ha existido siempre de no querer vanagloriarnos en extramuros de la calidad de nuestras cosas, se nos hunde irremisiblemente sin que nada ni nadie se oponga a ello. Precísase, por lo tanto, lo antes posible, la constitución de un comité pro lucha canaria que engrandezca este deporte constituyendo una federación regional que lo reivindique y fomente, a la vez que lo dote de un reglamento modernizado que ayude a surgir nuevos ases, así como a la dormida afición que en otros tiempos fue ilimitada. La Junta Provincial de Turismo es el organismo llamado a hacer las gestiones necesarias para colocar en el nivel que corresponde a este deporte, que es de lo poco que a través de los años y generaciones representa ahora de forma positiva un valor típico.

Etapa institucional

Esta etapa, también denominada federada (1943-1983), comenzó cuando la Federación Española de Luchas (FEL) nombró directamente comisionado para la lucha canaria a Domingo Cruz Álvarez, y su nombramiento el 7 de junio de 1943 fue recogido en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), número 4, página 3, de julio de 1943. De tal manera que, con la posterior constitución de la primera Federación Canaria de Luchas, con sede en Tenerife, la reorganización estructural de este deporte conllevó la aparición de la burocracia, con el papeleo, las fichas y los primeros reglamentos. Esto era demandado por los propios seguidores para proporcionarle seriedad, rigurosidad y adaptación a los tiempos a una disciplina que había pasado de ser un acto popular de las fiestas a convertirse en un negocio.

Constituida la Federación Canaria de Luchas, y tras la toma de posesión de sus dirigentes el 12 de agosto de ese año, se conoció la que sería su primera junta directiva, que, según publicaba el periódico Aire Libre el 11 de octubre de 1943, en la página 8, estaba compuesta por el propio Domingo Cruz Álvarez (presidente), Carlos Hurtado Izquierdo (secretario), Miguel Vizoso García (tesorero) y los vocales Felipe Ravina Morales, Pedro Cruz Santana y Andrés Hernández Álvarez. Relación nominal esta que ampliamos al haber encontrado un documento oficial en el que además figuran las siguientes personas como delegados en esa constitución del ente federativo: Emilio Rivero Rodríguez (Colegio de Árbitros), José Guadalupe Carrillo (delegado zona Puerto de la Cruz), José del Castillo González (delegado zona de Tejina), Juan Pérez Ramos (delegado zona de Los Llanos) y Federico Carranza (delegado zona de Granadilla). Asimismo, figura Pablo Casado, abogado de Madrid que se incorporó al grupo para colaborar en el proceso de la citada constitución.

Por otra parte, según comprobamos en las anotaciones del libro de actas de la Federación Canaria de Luchas, y de las que se hizo eco el citado semanario (página 8), con fecha 25 de octubre de 1943, ese año se inscribieron en el Registro del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, bajo la tutela de la Federación Canaria de Luchas, los primeros clubes federados de esta isla: Pérez Abreu, de Tegueste (5-5-1943); Tejina (Tejina, La Laguna, 5-5-1943); Camino Real (Tacoronte, 25-6-1943); Los Guanches del Taoro (Puerto de la Cruz, 25-6-1943); Los Guanches (La Laguna, 2-9-1943); Esperanza (La Esperanza, El Rosario, 2-9-1943); Sobradillo (El Sobradillo, El Rosario, 22-10-1943); CD Price (Santa Cruz, 22-10-1943); Canarias (La Laguna, 1-11-1943); CD Rosario (Valle de Guerra, La Laguna –en el que existían dos secciones deportivas: fútbol y lucha–, 3-11-1943); Teide (La Orotava, 5-11-1943); y CD Tablero (El Rosario, 13-11-1943).

Paralelamente, en el mes de noviembre fueron emitidas las primeras normas de competición para los campeonatos individuales absolutos de carácter regional y nacional, decisión recogida en el periódico Falange el 9 de noviembre de 1943, en su página 5. Desde esa fecha comenzó la laboriosa tarea de la unificación de los distintos reglamentos de la lucha para su igual aplicación en cada isla. Esas bases, elaboradas por Emilio Rivero Rodríguez, fueron aprobadas por el ente federativo el 29 de octubre.

Publicado en Aire Libre el 13 de diciembre de 1943, página 3: «El primer Campeonato de Canarias Individual Absoluto (federado) se celebró en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife, del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 1943, correspondiente a la temporada de 1943. Víctor Rodríguez, que llegó a la final del campeonato venciendo primero a Gregorio Acosta (este se había clasificado al eliminar al gran artista Camurria), se enfrentó al favorito del torneo: José Rodríguez, Faro de Maspalomas. El teguestero rubricó de manera magnífica su intervención en los primeros campeonatos oficiales de luchas venciendo al Faro de Maspalomas».

Por otra parte, la Federación Canaria de Luchas, que había nombrado el 15-6-1944 a Tomás Zerolo Fuentes médico oficial de la lucha canaria y a Diego Rodríguez Rodríguez como practicante (hoy DUE: diplomado universitario en Enfermería), volvió a ser objeto de tratamiento informativo destacado en el medio citado. En esa ocasión fue el 28 de agosto de 1944, en su página 4, por el siguiente motivo: «El 25 de agosto de 1944, la Federación Canaria de Luchas remite una circular con las primeras normas de fichaje para la temporada de 1944. En esa normativa se abre un plazo voluntario de treinta días para la inscripción de los luchadores no federados en los clubes recientemente constituidos, abriéndose el primer periodo de fichajes de la historia. No se autorizan encuentros de lucha a aquellos clubes que no tengan luchadores con licencia en vigor tramitada por la Federación Canaria de Luchas».

Para esa temporada fueron inscritos en competición oficial, incorporándose a la actividad federada por la isla de Tenerife, los primeros clubes: Camino Real, Canarias, Esperanza, Pérez Abreu, CD Tegueste, Price, CD Tejina, CD Rosario, Teide, Los Guanches del Taoro, Sobradillo, CD Tablero y el Piñero (El Hierro), según publicó el periódico Falange con fecha 25 de noviembre de 1944.

El 21 de enero de 1945 fue nombrada la nueva junta directiva del Colegio de Árbitros, que quedó conformada por José del Castillo González (presidente), Pedro López Samuel (secretario) y los vocales Juan Betancor Peña, Agrícola García y Espinosa de los Monteros y Francisco Martín Marrero.

También Falange apuntó, el 24 de enero de 1946 (página 4), que «con el beneplácito de la Federación Canaria de Luchas, presidida por Domingo Cruz Álvarez, se anunció la creación de las dos federaciones provinciales: la de Las Palmas, regida por Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marqués de la Florida; y la de Santa Cruz de Tenerife, encabezada por el propio Domingo Cruz Álvarez (ambos con carácter provisional). Fue por esas fechas, estando de acuerdo ambas federaciones provinciales, cuando se revisó el reglamento de luchas hasta entonces en vigor, además de adoptar las normas y disposiciones necesarias para acoplar los usos y costumbres tradicionales a las exigencias de todo espectáculo y prácticas deportivas que decidirán la forma en la que deban celebrarse los campeonatos regionales, provinciales e insulares».

Pero no sería hasta finales de 1946, ya constituidas ambas federaciones provinciales y extinguida la Federación Canaria de Luchas, cuando se logró solventar las diferencias en la modalidad de agarre, sustituyéndose la de mano arriba o mano metida por la mano abajo. Se produjo el descarte del sistema a lucha corrida y en su lugar se aplicó, en todas las islas, el de tres, las dos mejores. Fue constituido el Colegio de Árbitros y dieron comienzo las primeras competiciones federadas de primera y de segunda categorías en Tenerife, correspondientes a la temporada 1946. Paralelamente, se creó una comisión, encabezada por Emilio Rivero Rodríguez, encargada de la elaboración del Proyecto de Reglamento Técnico de la Lucha Canaria, de aplicación en todo el archipiélago y que se componía de un preámbulo, las bases, treinta y nueve artículos y una disposición final.

El Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de la Falange Española Tradicional y de las J.O.N.S., en su número 45 (página 6), de enero de 1947, publicó que el 21 de diciembre de 1946 se oficializaron los nombramientos de José Miranda Junco como presidente de la Federación Provincial de Las Palmas y de Manuel Fernández Villalta y García como presidente de la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y asimismo, que Domingo Cruz Álvarez fue destituido como dirigente de la Federación Canaria de Luchas y se le nombró presidente de honor de ambas federaciones provinciales.

A finales de 1949, como puede constatarse en el Aire Libre de fecha 20 de febrero de 1950, en la página 3, la Federación Regional Tinerfeña de Luchas aprobó el primer proyecto de Reglamento Técnico de la Lucha Canaria, redactado por Emilio Rivero Rodríguez y que se componía de un preámbulo, bases con treinta y nueve artículos y una disposición final donde están condensadas la nobleza y la caballerosidad de la lucha canaria, el deporte que se rige por el uso, las costumbres y la lealtad a la palabra de sus hombres.

Tras una etapa de estabilidad, comprendida desde el año 1946 hasta mediados de 1951, que se caracterizó por la constitución de las dos federaciones provinciales, la elaboración del citado primer reglamento, el normal desarrollo de las competiciones, la creación y legalización de los clubes y la regularización de los distintos estamentos de la lucha, llegó el gran declive de nuestro deporte. Fue a finales de 1951 cuando la lucha canaria quedó inactiva por la profunda crisis económica del país, agudizada en las islas y que obligó a miles de canarios a marcharse al extranjero. Hay que sumar otros factores, como la retirada del gran puntal y referente tinerfeño Pancho Camurria; el auge del fútbol en Canarias, con el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división española de fútbol (en 1951) y el del Club Deportivo Tenerife a segunda división (1953), junto con la eclosión de la natación y el boxeo en esta tierra. La emigración de muchos de nuestros luchadores a Venezuela, sobre todo la mayoría de las grandes figuras, obligó a la paralización de las competiciones oficiales que se venían celebrando con normalidad y dejó inoperativas las federaciones. La grave crisis motivó que el propio presidente de la Federación Provincial Tinerfeña de Luchas, Adolfo González Rivero, presentara su dimisión.

Después de un largo estado de incertidumbre, que duró aproximadamente tres años y en el que llegaron a quedar con actividad deportiva intermitente solamente los clubes Naranjo y Rosario, fue en 1954, coincidiendo con la aparición del histórico Real Hespérides y con la toma de posesión del nuevo presidente de la Federación Provincial Tinerfeña, José del Castillo González, cuando comenzó una de las etapas más gloriosas y brillantes de la lucha canaria. Fueron los años del resurgir de nuestro deporte, con la reincorporación de los tradicionales clubes y de los grandes puntales junto a jóvenes promesas, con equipos de nueva creación. Se recuperaron las competiciones oficiales, se incorporó la categoría juvenil en el año 1959 y los aficionados volvieron a llenar los terreros.

Pero realmente fue a finales de 1960 y al principio de 1961, con Félix Álvaro Acuña Dorta como presidente de la Federación Tinerfeña, cuando la lucha canaria dio un salto de calidad en la denominada «etapa institucional». Se consolidaron las competiciones federadas, se aprobó el Reglamento Orgánico para la Lucha Canaria, implantado regionalmente, se creó la Mutualidad General Deportiva para cubrir casos de accidentes deportivos de los luchadores y, como parte de gran trascendencia, la lucha recibió el apoyo de las instituciones públicas y la implicación de los medios informativos.

Periódico Falange, el 15 de octubre de 1960, página 9: «El viernes 14 de octubre de 1960, en los locales de la Federación Provincial de Luchas, quedó aprobado provisionalmente el proyecto de Reglamento General Orgánico de la Lucha Canaria, con la presencia en la mesa de los federativos nacionales Blanco y Benítez. Una reunión que discurrió en ambiente de gran cordialidad y comprensión y en la que se discutió y aprobó este proyecto de reglamento que, sobre la base de los existentes en Tenerife y Gran Canaria, fue avalado por la FEL [Federación Española de Luchas] para su aprobación. Es este un gran paso dado para el futuro fortalecimiento de la lucha canaria en nuestras islas».

Una aportación extraordinaria a la época dorada de la lucha canaria en Tenerife tiene fecha de septiembre de 1960, cuando se hizo público el libro Tratado Técnico de la Lucha Canaria, elaborado por Juan Jerónimo Pérez Pérez e impreso por Goya Ediciones. Este fue el primer trabajo riguroso aparecido en el panorama bibliográfico de las islas. Así se describió en el periódico Falange el 25 de agosto de 1962, en la página 7 (reproducción de la publicación en la Hoja del Lunes, de Tenerife) y firmado en Bilbao por L. Goichia: «Una interesante obra deportiva, la primera que se ha escrito sobre lucha canaria, que vino a incrementar la bibliografía deportiva española y a poner las bases científicas y técnicas de este deporte. El autor, sin apartarse un ápice del principio tradicional y técnico del deporte canario, respetando toda la exposición mecánica y dando definiciones y nombres básicos y propios para el conocimiento de su desarrollo, lo ha expuesto en toda su amplitud de una forma clara y precisa».

El 2 de noviembre de 1961, José Antonio Elola Olaso, entonces secretario nacional de Deportes, entregó a Juan Jerónimo Pérez la medalla de plata concedida por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes como premio por su Tratado Técnico de la Lucha Canaria, que consta de cuatrocientas páginas, trescientas cincuenta figuras, una parte de gimnasia y el reglamento de la lucha. Contiene toda la mecánica de este bello deporte.

Etapa moderna

Con el Decreto 433/1983, de 2 de diciembre, del Gobierno de Canarias, se creó la Federación Canaria de Lucha, que pasó a ser independiente de la Federación Española de Luchas, autónoma, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para establecer su propio organigrama mediante elecciones democráticas a la presidencia de las distintas federaciones insulares, a través del voto universal, y a los diferentes cargos orgánicos, y también para elaborar sus propias normas, estatutos, reglamentos y las reglas del deporte de la lucha canaria.

Las primeras elecciones a la nueva Federación de Lucha Canaria (FLC) y a las respectivas federaciones insulares se celebraron el 1 de diciembre de 1984. Cecilio Plácido Mejías Benítez fue el ganador en las urnas por treinta y cinco votos frente a treinta y dos de Juan Henríquez González. La Junta Electoral Central (JEC) proclamó provisionalmente ganador a Mejías y el día 8 del citado mes hizo efectiva la proclamación definitiva de las juntas de gobierno de las insulares, pero no hizo lo propio con la regional porque Henríquez mostró legalmente su disconformidad con el proceso electoral e impugnó el censo argumentando que Tenerife presentó más clubes en activo (treinta y nueve) que actas entregadas (veintinueve). Esa disputa entre los candidatos imposibilitó la normal designación del presidente y fue la causa principal de que los primeros años de mandato pasaran con más pena que gloria.

Escrito en Diario de Avisos, el 8 de diciembre de 2014:

Este fue el origen de una serie de decisiones contrapuestas entre la Junta Electoral Central y la DGD (Dirección General de Deportes) del Ejecutivo regional, que no supieron poner orden en aquel caos organizativo. La JEC aceptó la impugnación de Juan Henríquez y lo proclamó presidente de la federación al cabo de mes y medio de haberse celebrado las elecciones. Unos días antes de adoptarse este acuerdo, el Gobierno de Canarias, en virtud de las competencias exclusivas que posee en la materia, había designado presidente provisional al candidato electo, Plácido Mejías, ignorando la toma de posesión de Juan Henríquez en Las Palmas de Gran Canaria. El 8 de abril de 1985, la Consejería anuló el acuerdo de la JEC y proclamó a Plácido Mejías presidente en firme. La respuesta del grancanario Henríquez fue presentar recurso contencioso administrativo a la Audiencia Territorial de Las Palmas, que dictó sentencia 200/1986 (19 de marzo de 1986) anulando aquella decisión. El consejero Felipe Pérez acató el fallo y no apeló, pero Plácido Mejías realizó un recurso de alzada y continuó en el cargo mientras el asunto estuviera pendiente de resolución judicial.

El 14 de junio de 1988, el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Las Palmas. Sin embargo, Plácido Mejías, que permanecía en el cargo durante esos años, convocó nuevas elecciones, a las que se presentó como único candidato y quedó reelegido en julio de 1988. Juan Henríquez González no llegó a tomar posesión como primer presidente de la Federación de Lucha Canaria.

Los cambios más relevantes en la Federación de Lucha Canaria en esa nueva etapa se resumen principalmente en su autonomía, porque pasa a ser un órgano totalmente independiente de la Federación Española de Luchas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar dentro de su ámbito territorial. También, en la creación de cada una de las federaciones insulares, además de un nuevo organigrama con las asambleas generales como órganos soberanos de la lucha canaria, las juntas de gobierno de cada federación como órganos regidores, las comisiones permanentes, los comités disciplinarios y de apelación y los distintos comités de árbitros y entrenadores. Asimismo, se unifican los reglamentos, se obtiene la consideración como deporte por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), se crea el Jurado de Garantías, se elaboran las Reglas del Deporte de la Lucha Canaria y los textos refundidos del Reglamento Técnico, se establece el nuevo sistema de clasificación de luchadores, se unifican las categorías y competiciones, se crea el Museo de la Lucha Canaria y el Archivo Histórico, se incorpora la regulación de los pesos, que pone límite a la participación de los luchadores, y se crea la Asociación de Luchadores Canarios.

Cabe mencionar, de manera especial, la firma del convenio que formaliza el depósito temporal del fondo documental de las distintas federaciones insulares y de la propia Federación de Lucha Canaria (FLC), que tuvo lugar en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife para la organización, catalogación, digitalización y restauración de los documentos custodiados que dan cuenta de la evolución centenaria de esta actividad deportiva en las islas. Su digitalización facilita poder impulsar el estudio histórico de nuestra disciplina deportiva por excelencia y promover su difusión hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, otro de los pasos importantes para la supervivencia de nuestro deporte es la firma de un convenio con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que permite que los monitores acreditados por la FLC puedan acceder a los centros educativos, con lo que se garantiza la calidad de la enseñanza de la lucha canaria que se imparte a los escolares y, al mismo tiempo, que la iniciación de estos en su práctica cuente con la necesaria cualificación de los enseñantes.

Por último, el broche de oro es la declaración de la lucha canaria como Bien de Interés Cultural (BIC), el 21 de mayo de 2018, tras recibir su candidatura el preceptivo informe favorable del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, en el apartado Conocimientos y Actividades Tradicionales: «Respecto a la lucha canaria, si bien existen diversas teorías sobre su origen, lo cierto es que todas hablan de una procedencia prehispánica, pudiéndose acudir a las crónicas de la Conquista para verificar esa circunstancia. Y aunque es muy aventurado establecer una relación lineal entre la lucha aborigen y su producto actual, la lucha canaria, lo más lógico sería aceptar que la actual ha sido fruto de una larga evolución y de un encuentro cultural, por lo que es un valor que no tiene interrupciones en la historia del archipiélago».